도널드 트럼프 미국 대통령은 언론과 사이가 나쁘다. 주류 언론은 트럼프 대통령의 일거수일투족을 비판할 때가 많다. 그래서인지 트럼프 대통령도 자신에게 비판적인 언론엔 ‘가짜뉴스’ 딱지를 붙이고, 회견장에서 까칠한 질문을 하는 기자들과 종종 설전을 벌이기도 한다. 이런 모습이 논란이 되긴 하지만 그래도 트럼프 대통령은 수시로 기자들 앞에서 마이크를 잡는다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 외부 활동이 힘든 요즘은 거의 매일 백악관 기자실을 찾아 브리핑을 한다.

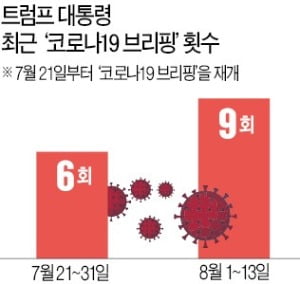

도널드 트럼프 미국 대통령은 언론과 사이가 나쁘다. 주류 언론은 트럼프 대통령의 일거수일투족을 비판할 때가 많다. 그래서인지 트럼프 대통령도 자신에게 비판적인 언론엔 ‘가짜뉴스’ 딱지를 붙이고, 회견장에서 까칠한 질문을 하는 기자들과 종종 설전을 벌이기도 한다. 이런 모습이 논란이 되긴 하지만 그래도 트럼프 대통령은 수시로 기자들 앞에서 마이크를 잡는다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 외부 활동이 힘든 요즘은 거의 매일 백악관 기자실을 찾아 브리핑을 한다.브리핑은 보통 오후 5시30분쯤 시작해 1시간 넘게 열리는데 코로나19뿐 아니라 각종 현안에 대한 질문과 답변이 오간다. ‘브리핑을 빙자한 유세’란 비판도 있지만 좋든 싫든 미국인들은 다양한 이슈에 대한 대통령의 생각을 들을 수 있다.

미국 기자들은 ‘코로나19를 중국 바이러스로 부르면 인종차별을 부추기는 것 아니냐’, ‘코로나19가 퍼지는데 왜 마스크 착용을 의무화하지 않느냐’, ‘여론조사에서 민주당 조 바이든 후보에게 뒤지는 걸 어떻게 생각하느냐’ 등 대통령에게 난감하고 껄끄러운 질문들을 마음껏 한다. 어제 한 질문을 오늘 또 하고, 대통령의 답변 중 궁금한 대목은 다시 묻곤 한다.

누가 질문을 할지, 어떤 질문을 할지 미리 정해진 건 아무것도 없다. 즉석에서 기자들이 손을 들면 트럼프 대통령이 질문자를 지명해서 질문에 답한다. 브리핑이 ‘사전 각본’ 없이 생방송으로 진행되기 때문에 국민들은 대통령의 생각과 표정을 가감없이 보고 듣고 느낄 수 있다. 공식 브리핑 외에 기자들과 간단한 질문을 주고받는 ‘스탠딩 간담회’까지 합치면 트럼프 대통령은 거의 매일 기자들과 만나는 셈이다.

대통령의 기자회견은 트럼프 대통령만의 전유물이 아니다. 버락 오바마, 조지 W 부시, 빌 클린턴 등 전임 대통령도 자주 미국인들 앞에 섰다. 대통령이 국민에게 정책을 설명하고 설득하는 건 대통령으로서 의무이자 민주주의의 핵심으로 간주된다. 최장수 백악관 출입기자였던 헬렌 토머스는 생전에 “대통령에게 질문할 수 없는 사회는 민주주의 사회가 아니다”고 했다. 오바마 대통령도 2017년 1월 퇴임 기자회견에서 “아첨꾼은 기자의 역할이 아니다. 그들은 제게 어려운 질문을 해야 하는 사람들”이라며 언론의 비판 기능을 강조했다.

대통령의 기자회견은 트럼프 대통령만의 전유물이 아니다. 버락 오바마, 조지 W 부시, 빌 클린턴 등 전임 대통령도 자주 미국인들 앞에 섰다. 대통령이 국민에게 정책을 설명하고 설득하는 건 대통령으로서 의무이자 민주주의의 핵심으로 간주된다. 최장수 백악관 출입기자였던 헬렌 토머스는 생전에 “대통령에게 질문할 수 없는 사회는 민주주의 사회가 아니다”고 했다. 오바마 대통령도 2017년 1월 퇴임 기자회견에서 “아첨꾼은 기자의 역할이 아니다. 그들은 제게 어려운 질문을 해야 하는 사람들”이라며 언론의 비판 기능을 강조했다.미국 대통령의 브리핑 얘기를 꺼낸 건 요즘 한국 상황을 보면서 궁금한 점이 너무 많기 때문이다. 정부가 부동산 대책을 연일 쏟아내는데 언제쯤 집값이 잡히는 건지, 부동산 세금을 급격히 올리면 이게 세입자에게 전가될 가능성은 없는지, 대통령이 집값이 안정되고 있다고 말하는 근거는 뭔지, 청와대 비서진의 집단 사표와 수리 과정에 대한 대통령의 입장은 어떤지, 검찰 개혁에 대한 생각은 뭔지, 조국 전 법무장관에 대한 ‘마음의 빚’ 발언은 적절했는지, 박원순 서울시장의 성추행 의혹과 죽음에 대해선 어떻게 생각하는지 등등.

국민은 이런 문제에 대해 국정 최고 책임자인 문재인 대통령이 무슨 생각을 하는지 직접 들을 권리가 있지만 실제 그런 기회는 거의 없었다. “집값 안정”, “기적 같은 선방” 등 대통령이 청와대 참모회의에서 했다는 발언만 갖고 국민들이 대통령의 생각을 짐작해야 하는 건 말도 안 된다.

박근혜 전 대통령도 기자회견을 안 하기로 유명했다. 어쩌다 기자회견을 할 때도 참모들이 기자들의 질문 순서와 예상 질문을 미리 정해 ‘짜고 치는 고스톱’이란 소리를 들었다. 그래서 박 전 대통령은 ‘불통’ 비판을 받았다. 반면 노무현 전 대통령은 기자회견을 많이 했다. 크고 작은 현안이 생길 때마다 기자회견을 열어 국민의 이해를 구했다. 공식 기자회견과 비공식 간담회를 합쳐 재임 중 150번 이상 언론 앞에 섰다.

문 대통령은 2017년 5월 10일 취임사에서 “주요 사안은 대통령이 직접 언론에 브리핑하겠다”고 약속했다. 대선후보 토론회에선 “대변인에게만 맡기지 않고 오바마 대통령처럼 직접 나서서 수시로 브리핑하는 대통령이 되겠다”고 했다. 그 약속을 지키는 모습을 보고 싶다.

미국 대통령의 기자회견이 지금처럼 TV 생방송으로 진행된 건 존 F 케네디부터였다. 백악관이 1960년 미 공군 U2 정찰기가 소련 상공에서 격추된 걸 숨기고 ‘소련이 기상정보 비행기를 격추했다’고 거짓말한 사실이 들통나면서 미 언론은 백악관 측의 설명을 곧이곧대로 믿지 않게 됐다. 대통령 기자회견에서도 긴장감이 흘렀고 기자회견에 대한 국민의 관심도 높아졌다. 케네디는 매달 두 번가량 기자회견을 열었다.

케네디 이후 대통령의 기자회견은 대통령의 정치 성향이 공화당이냐, 민주당이냐에 상관없이 최고의 대국민 소통수단으로 자리잡았다.

쿠마 교수는 “기자회견은 대중이 대통령이 아는 것과 모르는 것, 대통령을 화나게 하는 것과 웃게 하는 것, 대통령의 리더십을 볼 수 있는 최고의 기회”라고 했다.

hohoboy@hankyung.com

관련뉴스