지난 20일 블룸버그통신 기사에 은행권이 술렁였다. 국내에 진출한 대표적 외국계 은행인 씨티은행이 철수를 검토하고 있다는 소식이었다. 인수 후보자가 어디일지 미리 점치는 목소리까지 흘러나왔다.

지난 20일 블룸버그통신 기사에 은행권이 술렁였다. 국내에 진출한 대표적 외국계 은행인 씨티은행이 철수를 검토하고 있다는 소식이었다. 인수 후보자가 어디일지 미리 점치는 목소리까지 흘러나왔다.확정된 것은 아무것도 없다. 블룸버그는 내부 소식통을 인용해 씨티그룹이 아시아·태평양 지역의 소매금융 사업을 매각하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 씨티그룹은 “많은 대안을 고려하고 장기간 충분히 심사숙고해 결정할 것”이라는 공식 입장을 내놨다. 은성수 금융위원장은 22일 “(씨티은행 철수설은) 내부적으로 검토했는지 안 했는지 확인해본 것이 없기 때문에 그것에 대해 말할 것은 없다”고 말했다.

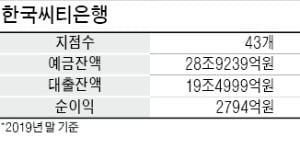

한국씨티은행이 철수설에 휘말린 것은 처음이 아니다. 2014년과 2017년에도 한국에서 발을 빼는 것이 아니냐는 추측이 나왔다. 씨티은행이 단계적으로 점포를 통폐합해왔기 때문이다. 2016년 133개였던 국내 점포는 39개로 줄었다. 그럼에도 이번에는 유독 다른 은행들도 촉각을 세우는 모양새다. 은행업을 둘러싼 환경이 그 어느 때보다 열악해진 탓이다. 유례 없는 저금리와 급격한 금융의 비대면화로 은행의 설 자리가 줄어든 게 첫 번째 이유다. 한국씨티은행도 점포를 줄이고 자산관리(WM)와 기업금융(IB) 중심으로 영업 구조를 재편했지만 수익성을 더 끌어올리지는 못하고 있다. 지난해 3분기까지 순이익은 1611억원으로 전년 동기 대비 38%나 줄었다.

과도한 ‘관치 금융’이 글로벌 금융사들이 등을 돌릴 만한 이유라는 지적도 나온다. 특히 코로나19 사태 이후 정부와 정치권은 서민 지원을 위해 은행권을 잇따라 동원했다. 이차보전 대출과 원금·이자 유예 등이 대표적이다. 한국씨티은행은 국내 은행에 비해 이 같은 정책 활동에 참여율이 낮았다. 이 때문에 금융당국으로부터 직접 질타를 받았다는 얘기도 나왔다.

여기에 이익공유제·배당 축소 등 은행권을 향한 압박도 받아들이기 어려울 수 있다. 한국씨티은행은 매년 순이익의 대부분을 미국 본사에 배당 형태로 보냈다. 올해 배당금 결정에는 더욱 눈치를 볼 수밖에 없게 됐다. 한 시중은행 관계자는 “금융당국은 외국계 은행의 배당에 대해 ‘국부 유출’이라는 프레임을 씌워왔다”고 평가했다.

만약 한국씨티은행이 철수한다면 ‘남의 나라’ 은행 얘기만으로 남을까. 그렇지 않을 것이다. 한국은 ‘글로벌 금융사도 손뗀 나라’가 될지 모른다. 이런 환경에서 ‘금융 허브’를 꿈꿀 수 있을지 의문이다. “한국 시장에서 철수한다고 해도 이해가 간다”는 은행권 얘기를 무작정 흘려들어서는 안 될 것 같다.

만약 한국씨티은행이 철수한다면 ‘남의 나라’ 은행 얘기만으로 남을까. 그렇지 않을 것이다. 한국은 ‘글로벌 금융사도 손뗀 나라’가 될지 모른다. 이런 환경에서 ‘금융 허브’를 꿈꿀 수 있을지 의문이다. “한국 시장에서 철수한다고 해도 이해가 간다”는 은행권 얘기를 무작정 흘려들어서는 안 될 것 같다.ram@hankyung.com

관련뉴스