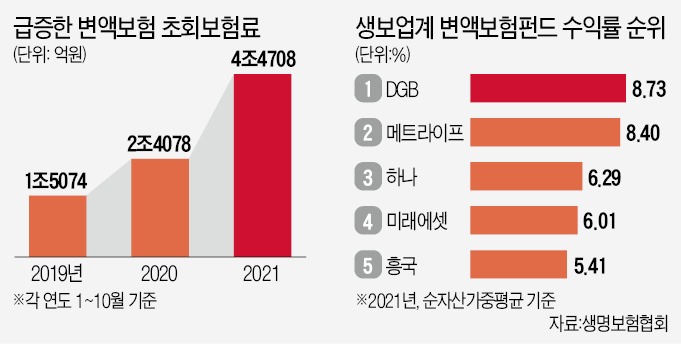

소비자들이 ‘쥐꼬리 수익률’을 피하기 위해 예·적금 대신 변액보험으로 눈을 돌리고 있다는 게 업계 시각이다. 코로나19 사태 이후 한국은행의 기준금리가 ‘제로’에 가까워지면서 예·적금 금리가 연 1%대 안팎으로 낮아졌기 때문이다.

신계약의 대부분은 방카슈랑스(은행에서 판매하는 보험)를 통해 판매됐다. 지난해 10월까지 변액보험 초회보험료 가운데 66%인 2조9637억원이 은행 창구에서 나왔다. GA(보험대리점)와 설계사 채널에서도 각각 8884억원, 6176억원이 팔려나갔다. 지난해 변액보험 펀드에 가입한 한 직장인은 “적금 이자가 워낙 적어 재가입을 고민했는데 은행에서 보험사 상품을 추천해줬다”며 “수익률이 예·적금보다 높아 만족하고 있다”고 말했다.

지난해 1년 변액보험 펀드 수익률 상위권에도 중소형사가 다수 포진했다. 생보협회 등에 따르면 지난해 순자산 가중평균 수익률(펀드의 순자산 규모에 따라 가중치 조정한 수익률)은 DGB생명이 8.73%로 1위를 차지했다. 이어 메트라이프(8.40%) 하나(6.29%) 미래에셋(6.01%) 흥국(5.41%) 등의 순이었다. 다만 3년, 5년 등 중장기 수익률은 전 상품군(주식혼합·채권혼합형 등)에서 미래에셋이 1위를 기록한 것으로 나타났다.

생보업계에서는 올해에도 생보사들의 변액보험 시장 경쟁이 치열하게 벌어질 것으로 보고 있다. 보장성 상품의 인기가 시들한 데다 소비자들이 중금리 이상의 수익을 낼 수 있는 상품을 원하기 때문이다.

보험업계 관계자는 “변액보험에 대한 관심이 늘면서 리스크별 상품 형태와 투자처가 다양해지고 있다”면서도 “결국은 손실이 날 수 있는 투자성 상품인 만큼 자신의 성향을 잘 파악한 뒤 회사와 상품을 선택해야 한다”고 조언했다.

정소람 기자 ram@hankyung.com

관련뉴스