확진자 급증과 이에 따른 의료 시스템 붕괴 가능성은 코로나19 오미크론 변이가 국내에 상륙한 작년 12월 1일부터 예견된 일이었다. 미국과 유럽처럼 확진자가 폭증할 가능성이 큰 만큼 ‘K방역’의 뼈대인 ‘3T’(검사·추적·치료)를 버리는 것도 당연한 수순이었다.

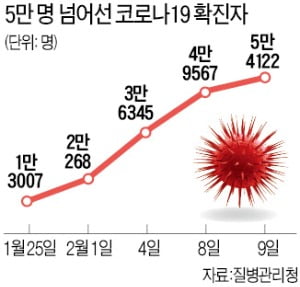

두 달 넘게 준비할 시간이 있었지만, 정작 예고된 ‘오미크론 공습’이 시작되자 모든 시스템이 마비됐다. 정부는 하루 신규 확진자가 3만 명을 찍고 내려오면 독감처럼 관리하려고 했지만, 실제 ‘속도’(확진자 1월 24일 7511명→2월 10일 5만4122명)와 ‘강도’(치명률 0.16%→0.22%)가 예상을 훌쩍 뛰어넘었기 때문이다.

이로 인해 10일부터 시작한 60세 이하 일반 확진자에 대한 ‘셀프 치료’는 사실상 ‘셀프 방치’가 됐다. 왜 이런 혼란이 생겼을까. 전문가들은 그 이유로 △정부의 오판·오진 △허술한 준비 △불충분한 소통 △추락한 정책 신뢰 등을 꼽는다.

김부겸 국무총리가 지난달 25일 예상한 오미크론 대유행의 정점은 ‘하루 신규 확진자 3만 명’이었다. 민간 전문가들이 “2월 말~3월 초에 10만~20만 명에 이를 것”이란 전망을 내놓자 그는 “아주 비관적인 사람들이 그렇게 보는 것”이라고 맞받았다.

김부겸 국무총리가 지난달 25일 예상한 오미크론 대유행의 정점은 ‘하루 신규 확진자 3만 명’이었다. 민간 전문가들이 “2월 말~3월 초에 10만~20만 명에 이를 것”이란 전망을 내놓자 그는 “아주 비관적인 사람들이 그렇게 보는 것”이라고 맞받았다.정부가 판세를 잘못 읽었다는 건 곧 드러났다. 피크라던 ‘3만 명 벽’은 딱 열흘 뒤인 지난 4일 뚫렸다. 정부가 뒤늦게 정점 규모를 “13만~17만 명”으로 수정했지만, 민간 전문가들은 그 사이 ‘숨은 확진자’가 양산된 점을 들어 30만~40만 명으로 높여 잡았다.

정부가 얕잡아본 건 오미크론의 속도뿐만 아니었다. 지난 4일 오미크론의 치명률이 델타의 5분의 1에 불과한 점을 들어 “계절 독감과 비슷한 일상적 방역·의료체계로의 전환 가능성을 검토한다”고 했지만, 이후 고령층 감염이 늘면서 델타의 3분의 1 수준으로 상승했다. 독감보다는 최대 4.4배 강한 것으로 나타났다.

정기석 한림대성심병원 호흡기내과 교수는 “한국은 앞서 오미크론 유행을 겪기 시작한 나라를 보면서 충분히 대응할 수 있었다”며 “과학적 근거가 아니라 정무적인 판단으로 준비하다 보니 엉망이 된 것”이라고 지적했다.

2년 동안 익숙했던 ‘엄격한 통제와 감시’를 버리는 시점에 “오미크론은 독감보다 조금 강한 수준”이란 부정확한 정보가 더해지면서 사람들의 방역 긴장감을 느슨하게 만들었다는 것. 유전자증폭(PCR) 검사 축소, 보건소 역학조사 중단, 자가격리 기간 단축 등 일련의 방역 완화 정책이 “오미크론은 약해서 걸려도 괜찮다”는 인식을 심어줬다는 얘기다.

‘앞뒤 안 맞는 정책’도 견고했던 방역 시스템을 무너뜨리는 원인 중 하나로 꼽힌다. 정부가 “3차 접종(부스터샷)을 해야 한다”와 “오미크론은 덜 위험하다”는 모순된 메시지를 동시에 내보내는 게 대표적인 예다. 3차 접종률이 2주 넘게 50%대에 머무르는 이유가 여기에 있다. 상황이 이런데도 정부는 4차 접종 얘기를 꺼내고 있다.

마상혁 경남도의사회 감염병관리위원장은 “3T를 버리면서 방역패스는 유지하는 식의 모순된 정책 탓에 국민 공감대가 형성되지 않은 것”이라며 “오미크론을 극복하려면 정책 신뢰부터 되찾아야 한다”고 강조했다.

오상헌/이선아 기자 ohyeah@hankyung.com

관련뉴스