2017년 이전의 연구기관 평가는 상대평가 방식으로 이뤄졌다. 순위에 따라 등급을 부여했다. 2017년 평가 때는 경제·자원 분야와 인적·공공 분야로 연구기관의 특성을 분류한 후 각각 전체의 0~10%는 S등급과 D등급을, 20~30%는 A와 C등급을 주도록 했다. B등급 비중은 30~40%였다. 국책연구원 평가에서 S와 D등급 0~2개, A와 C등급 4~8개가 나올 수밖에 없었다. 환경정책평가연구원과 법제연구원은 이 기준에 따라 분야별 1위를 기록해 S등급을 받았다.

문재인 정부는 2018년부터 평가방식을 100% 절대평가로 바꿨다. 평가항목에 따라 점수를 부여하고 점수가 950~1000점이면 S등급을, 900점 이상~950점 미만은 A등급, 850점 이상~900점 미만이면 B등급을 주는 방식이다.

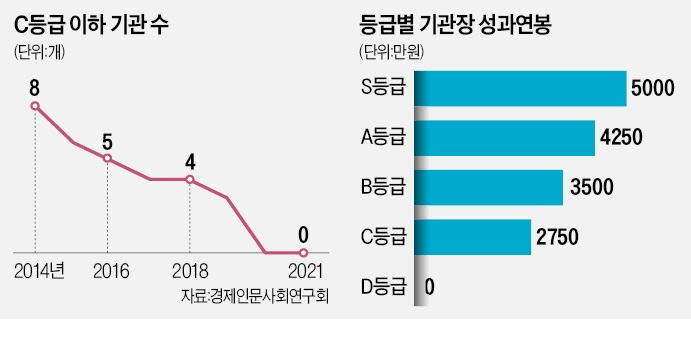

그러자 곧바로 S등급이 사라졌다. C등급 이하도 2018년 네 곳, 2019년 세 곳으로 줄더니 2020년부터는 한 곳도 나오지 않았다. 반면 A등급은 2018년 세 곳, 2019년 네 곳 등으로 감소했지만 2020년 여덟 곳으로 늘어난 데 이어 지난해엔 열한 곳까지 급증했다.

절대평가는 ‘줄 세우기’를 막아 과당경쟁을 줄이는 측면이 있지만 등급 평준화로 이어지기 쉽다는 게 전문가들의 지적이다. 경쟁을 통한 성과 향상도 쉽지 않다. 정부는 이 같은 이유로 공공기관 경영평가 때 100% 절대평가를 도입하려던 방침을 2020년 철회했다. 당시 공공기관운영회원회 민간위원들이 ‘성과급의 취지가 무색해진다’며 반대하자 이를 수용했다. 이후 공공기관 경영평가는 상대평가와 절대평가가 결합된 방식으로 이뤄지고 있다.

게다가 절대평가 도입 후 A등급 기관은 2018년 세 곳에서 지난해 열한 곳으로 늘었다. 성과연봉으로 4250만원을 받는 기관장이 많아진 것이다. 한 민간연구소 관계자는 “조세와 교육, 통일, 농업 분야 연구 등 각기 다른 영역을 상대평가해 줄세우기를 하는 건 어려운 측면이 있다”면서도 “절반에 가까운 기관이 A등급을 받은 것은 사실상 평가의 변별력이 없다고 봐야 한다”고 지적했다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스