찜질방과 목욕탕이 점차 자취를 감추고 있다. 코로나 팬데믹 여파와 공공요금 인상으로 타격을 입은 데다, 목욕 문화의 변화로 이용률이 저조해진 탓이다. 전문가들은 목욕탕 업계가 변화하는 소비자 수요에 맞춰 변신해야한다고 조언한다.

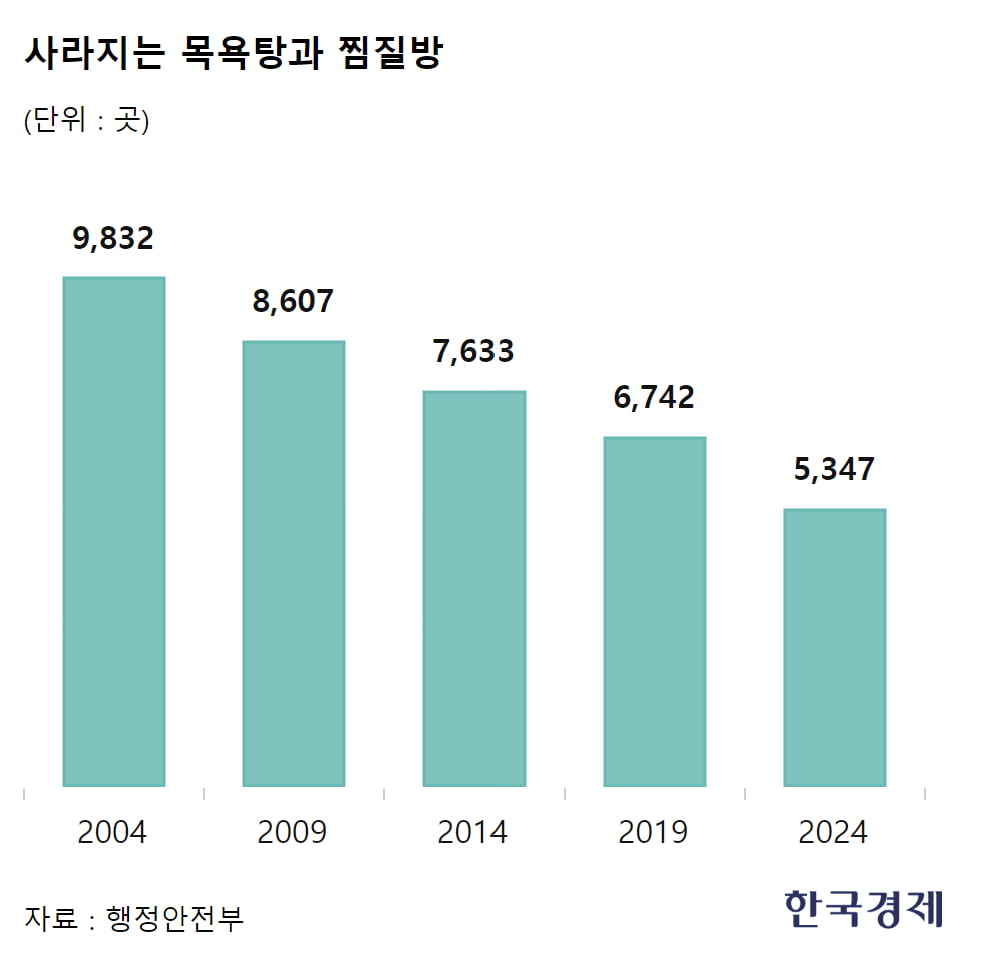

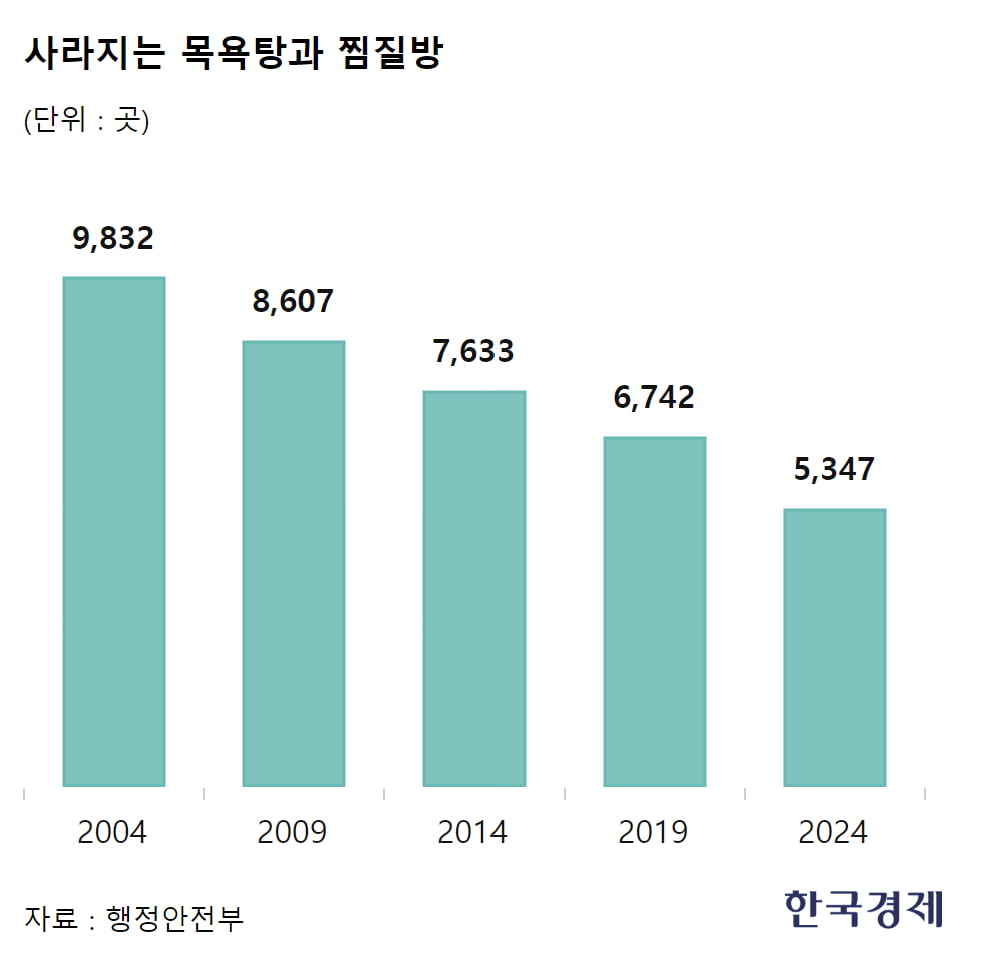

목욕장업은 1980년대에 연간 400건 내외의 인허가가 이뤄지며 급성장했다. 하루에 1곳 이상씩 목욕탕과 찜질방이 새롭게 문을 연 셈이다. 성장세는 1990년대, 2000년대에도 이어져 전국 목욕업장 수는 2003년 9832곳으로 최정점을 찍었다. 그러나 2004년 사상 처음으로 폐업 건수(725건)가 인허가 건수(639건)를 앞지르며 업계 쇠퇴가 본격화했다. 목욕탕과 찜질방이 기하급수적으로 늘며 경쟁에서 밀려 폐업하는 곳들이 늘었다는 분석이다.

특히 코로나 기간 사회적 거리두기 조치로 운영난을 겪던 다수 목욕탕과 찜질방이 문을 닫았다는 분석이다. 2020년 한 해에만 269곳이 폐업할 정도였다. 국내에서 가장 큰 규모를 자랑했던 찜질방인 서울 용산구 '드래곤힐스파'는 2021년부터 코로나 영향으로 영업을 중단했다.

전기·가스 요금, 수도 요금 등 공공요금의 인상도 목욕장 업계에 큰 부담으로 작용했다. 손님이 없을 때도 탕에 물을 채우고 바닥을 데워야 하는 특성 탓이 컸다. 서울 은평구에서 찜질방을 운영 중인 70대 박모 씨는 "코로나 기간 동안 가스요금이 40% 오른 후 매달 적자가 나고 있다"며 "입장료를 8000원에서 9000원으로 인상하고 불가마를 하나 줄였는데도 수지가 안 맞는다"고 토로했다.

아파트 같은 공동주택의 보급과 샤워 문화의 보편화도 목욕업장 감소에 영향을 끼쳤다. 정성태 한국목욕업중앙회 회장은 "과거엔 주말이나 명절에 온 가족이 함께 목욕하러 가는 문화가 있었지만 이젠 그런 문화가 없다"며 "헬스장 샤워실, 아파트 커뮤니티센터 사우나 등의 유사업종이 생기며 업계가 더욱 어려워졌다"고 설명했다. 집에서 편리하게 씻을 수 있는 환경이 마련되고, 새로운 목욕 관련 업태가 등장하며 전통적인 목욕탕의 입지도 위축된 것이다.

MZ세대를 중심으로 동네 목욕탕보다는 고급 스파에 대한 선호도가 높아지고 있다는 분석도 나온다. 신세계그룹이 운영하는 복합 쇼핑몰 '스타필드'의 고급 찜질방 '아쿠아필드'는 주말이면 '오픈런'이 벌어질 정도로 인기를 끌고 있다. 그랜드하얏트 서울, 시그니엘 부산 등 호텔 스파는 20만 원이 넘는 가격에도 코로나 이후 이용객이 대폭 증가했다. 하지만 전국적으로 숫자가 많지 않고, 업태 여전히 변화도 느린 탓에 한계가 있다는 평가가 나온다.

전문가들은 목욕장업이 생존하려면 위해서는 변화하는 수요에 맞게 변신해야한다고 조언한다. 최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 "MZ세대의 수요에 맞춰 고급화 전략을 추진하거나 관광객을 타깃으로 한 시설 및 서비스를 마련해야 한다”며 "단순히 씻는 시설에서 벗어나 이색적인 경험을 제공할 수 있는 공간으로 탈바꿈해야 한다"고 조언했다.

김다빈 기자 davinci@hankyung.com

○사라지는 찜질방·목욕탕

12일 행정안전부에 따르면 7월말 기준 전국 목욕업장 수는 5347곳으로 10년 전(7633곳)에 비해 30% 줄었다. 대중 목욕탕인 공동탕과 찜질방, 관광호텔 사우나, 한증막 등을 합한 수치다.목욕장업은 1980년대에 연간 400건 내외의 인허가가 이뤄지며 급성장했다. 하루에 1곳 이상씩 목욕탕과 찜질방이 새롭게 문을 연 셈이다. 성장세는 1990년대, 2000년대에도 이어져 전국 목욕업장 수는 2003년 9832곳으로 최정점을 찍었다. 그러나 2004년 사상 처음으로 폐업 건수(725건)가 인허가 건수(639건)를 앞지르며 업계 쇠퇴가 본격화했다. 목욕탕과 찜질방이 기하급수적으로 늘며 경쟁에서 밀려 폐업하는 곳들이 늘었다는 분석이다.

특히 코로나 기간 사회적 거리두기 조치로 운영난을 겪던 다수 목욕탕과 찜질방이 문을 닫았다는 분석이다. 2020년 한 해에만 269곳이 폐업할 정도였다. 국내에서 가장 큰 규모를 자랑했던 찜질방인 서울 용산구 '드래곤힐스파'는 2021년부터 코로나 영향으로 영업을 중단했다.

전기·가스 요금, 수도 요금 등 공공요금의 인상도 목욕장 업계에 큰 부담으로 작용했다. 손님이 없을 때도 탕에 물을 채우고 바닥을 데워야 하는 특성 탓이 컸다. 서울 은평구에서 찜질방을 운영 중인 70대 박모 씨는 "코로나 기간 동안 가스요금이 40% 오른 후 매달 적자가 나고 있다"며 "입장료를 8000원에서 9000원으로 인상하고 불가마를 하나 줄였는데도 수지가 안 맞는다"고 토로했다.

아파트 같은 공동주택의 보급과 샤워 문화의 보편화도 목욕업장 감소에 영향을 끼쳤다. 정성태 한국목욕업중앙회 회장은 "과거엔 주말이나 명절에 온 가족이 함께 목욕하러 가는 문화가 있었지만 이젠 그런 문화가 없다"며 "헬스장 샤워실, 아파트 커뮤니티센터 사우나 등의 유사업종이 생기며 업계가 더욱 어려워졌다"고 설명했다. 집에서 편리하게 씻을 수 있는 환경이 마련되고, 새로운 목욕 관련 업태가 등장하며 전통적인 목욕탕의 입지도 위축된 것이다.

○관광객·MZ세대 겨냥한 전략 필요

떠나간 국내 손님들의 빈자리를 외국인 관광객들이 일부 채우고 있지만, 역부족이라는 분석이다. 찜질방은 한국적인 분위기를 체험할 수 있고, 드라마와 예능 프로그램에서 자주 등장해 외국인 관광객들 사이에서 인기를 끌고 있다. 서울 마포구의 한 찜질방을 찾은 일본인 나카무라 씨(23)는 "찜질방은 여행객들의 '버킷 리스트' 중 하나"라며 "드라마에서 본 것처럼 양머리를 하고 구운 계란을 먹어보고 싶었다"고 말했다. 찜질방을 운영하는 60대 김모 씨는 "외국인들이 찾아와 주니 그나마 다행이지만, 10년 전과 비교하면 손님 수는 절반에도 못 미친다"고 했다.MZ세대를 중심으로 동네 목욕탕보다는 고급 스파에 대한 선호도가 높아지고 있다는 분석도 나온다. 신세계그룹이 운영하는 복합 쇼핑몰 '스타필드'의 고급 찜질방 '아쿠아필드'는 주말이면 '오픈런'이 벌어질 정도로 인기를 끌고 있다. 그랜드하얏트 서울, 시그니엘 부산 등 호텔 스파는 20만 원이 넘는 가격에도 코로나 이후 이용객이 대폭 증가했다. 하지만 전국적으로 숫자가 많지 않고, 업태 여전히 변화도 느린 탓에 한계가 있다는 평가가 나온다.

전문가들은 목욕장업이 생존하려면 위해서는 변화하는 수요에 맞게 변신해야한다고 조언한다. 최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 "MZ세대의 수요에 맞춰 고급화 전략을 추진하거나 관광객을 타깃으로 한 시설 및 서비스를 마련해야 한다”며 "단순히 씻는 시설에서 벗어나 이색적인 경험을 제공할 수 있는 공간으로 탈바꿈해야 한다"고 조언했다.

김다빈 기자 davinci@hankyung.com

관련뉴스