임상 생산 연구 등 다양한 목적으로 인도 시장의 문을 두드리는 한국 제약·바이오 기업이 늘고 있다. 인도의 연구개발(R&D) 비용은 미국, 유럽 대비 절반 가까이 저렴한 데다 영어에 능통한 인력이 많고 시장 규모도 커 한국 바이오 기업에 유용한 거점으로 떠올랐다는 분석이 나온다.

서유진 진시스템 대표는 13일 “인도는 1990년대 초반 중국과 닮았다”며 “미래 제약·바이오 제조 분야를 부흥하는 역할을 할 것”이라고 말했다. 이어 “이번 계약은 금액도 금액이지만 그간의 준비 작업을 끝내고 본격적으로 인도 사업의 물꼬를 튼 점에서 의미가 있다”고 덧붙였다.

한때 영국 식민지이던 인도는 언어, 문화 등에 적지 않은 영향을 받았는데, 이 점 역시 진출 요인으로 꼽힌다.

서 대표는 “인도는 중국보다 지식재산권 침해와 특허 침해에 관한 경각심이 높은 편”이라며 “‘카피’ 우려가 적어 주변에서도 인도 진출을 꺼리지 않는 분위기”라고 했다. 이어 “인도는 시장 잠재력이 큰 나라인 만큼 현지 협력사와 합작법인(JV) 설립도 검토 중”이라고 말했다.

산업 규모가 커지고 있는 만큼 생산 기반을 현지로 유치하려는 ‘메이드 인 인디아’ 정책도 강화 중이다. 제조업 육성을 위해 보조금, 관세 등을 지원한다. 인도 진출에 관심을 보이는 한국 바이오 기업이 늘어나는 이유다. 세계에서 가장 많은 종류의 알레르기를 진단하는 코스닥시장 상장사 프로티아는 올해 첫 해외 공장을 인도에 지을 계획이다.

알레르기 질환은 대표적 인구 비례 시장이다. 인공관절 수술로봇 전문기업 큐렉소도 지난해 말 인도에 현지 법인을 세우기로 했다. 회사 관계자는 “인도 중앙약품표준관리청(CDSCO) 판매 인허가를 획득하고 세계에서 가장 빠르게 성장하는 의료기기 시장 중 하나인 인도에서 유통망을 확보하는 것이 목표”라고 했다.

이와 관련해 바이오업계 관계자는 “인도 실험 비용은 선진국에 비해 많게는 절반 가까이 저렴하다”며 “글로벌 역량을 갖춘 유능한 화학자, 의사 인재풀이 넓은 것도 장점”이라고 말했다.

남정민 기자 peux@hankyung.com

진시스템, 인도 협력사와 JV 검토

이달 초 분자진단 전문인 코스닥시장 상장사 진시스템은 인도 현지 협력사 제네틱스바이오텍과 역대 최대 규모의 결핵 진단 장비, 키트, 현지 생산설비 공급 본계약을 체결했다. 진시스템은 수년 전부터 인도를 진출 ‘1순위’ 시장으로 점찍고 현지 입찰, 병원 네트워킹 등에 공들였다. 이번 계약 규모는 295억원으로, 점차 확대될 전망이다.서유진 진시스템 대표는 13일 “인도는 1990년대 초반 중국과 닮았다”며 “미래 제약·바이오 제조 분야를 부흥하는 역할을 할 것”이라고 말했다. 이어 “이번 계약은 금액도 금액이지만 그간의 준비 작업을 끝내고 본격적으로 인도 사업의 물꼬를 튼 점에서 의미가 있다”고 덧붙였다.

한때 영국 식민지이던 인도는 언어, 문화 등에 적지 않은 영향을 받았는데, 이 점 역시 진출 요인으로 꼽힌다.

서 대표는 “인도는 중국보다 지식재산권 침해와 특허 침해에 관한 경각심이 높은 편”이라며 “‘카피’ 우려가 적어 주변에서도 인도 진출을 꺼리지 않는 분위기”라고 했다. 이어 “인도는 시장 잠재력이 큰 나라인 만큼 현지 협력사와 합작법인(JV) 설립도 검토 중”이라고 말했다.

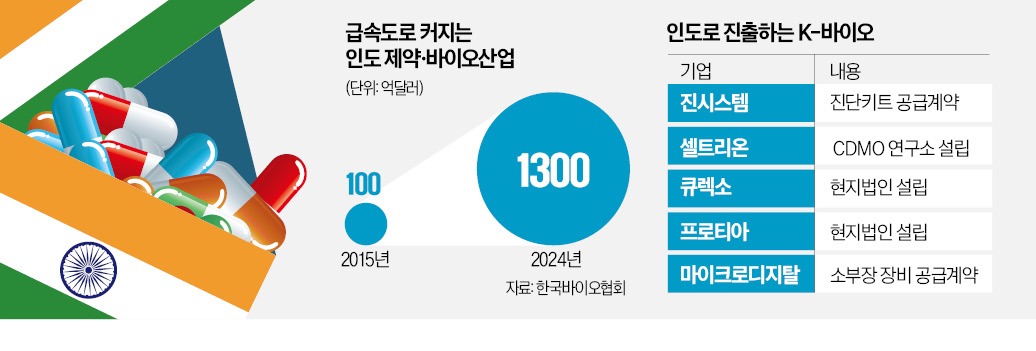

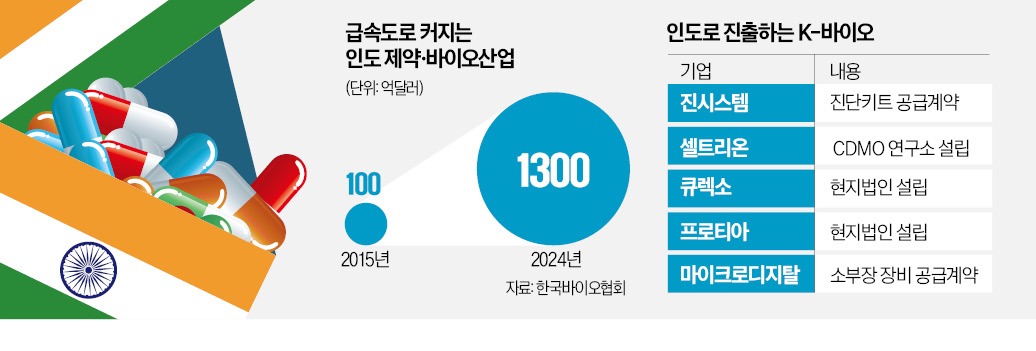

10년 새 열 배 넘게 커진 인도 시장

인도 제약·바이오산업은 제네릭(합성의약품 복제약)과 원료의약품만 생산하는 수준을 넘어 최근 위탁개발생산(CDMO), 진단, 신약개발 등 다양한 분야로 확장 중이다. 14억 명을 기반으로 한 내수 소비도 탄탄하다. 한국바이오협회에 따르면 인도 제약·바이오산업 규모는 2015년 100억달러(약 14조5000억원)에서 지난해 1300억달러로 열 배 넘게 불어났다.산업 규모가 커지고 있는 만큼 생산 기반을 현지로 유치하려는 ‘메이드 인 인디아’ 정책도 강화 중이다. 제조업 육성을 위해 보조금, 관세 등을 지원한다. 인도 진출에 관심을 보이는 한국 바이오 기업이 늘어나는 이유다. 세계에서 가장 많은 종류의 알레르기를 진단하는 코스닥시장 상장사 프로티아는 올해 첫 해외 공장을 인도에 지을 계획이다.

알레르기 질환은 대표적 인구 비례 시장이다. 인공관절 수술로봇 전문기업 큐렉소도 지난해 말 인도에 현지 법인을 세우기로 했다. 회사 관계자는 “인도 중앙약품표준관리청(CDSCO) 판매 인허가를 획득하고 세계에서 가장 빠르게 성장하는 의료기기 시장 중 하나인 인도에서 유통망을 확보하는 것이 목표”라고 했다.

‘가성비’도 월등

진시스템, 프로티아 등이 잠재력과 시장 규모를 토대로 인도를 거점으로 삼았다면 셀트리온은 가격 경쟁력을 눈여겨본 사례로 분류된다. 최근 셀트리온은 CDMO 회사인 셀트리온바이오솔루션스를 100% 자회사로 설립함과 동시에 연구소를 인도에 짓겠다는 방침을 밝혔다. 당시 서정진 셀트리온그룹 회장은 위탁개발(CDO) 서비스를 제공하려면 과학자 500여 명이 필요하고, 그중에서도 단순 반복 연구와 관련된 인력은 인도 연구소에서 모집하는 것이 경제적이라고 설명했다.이와 관련해 바이오업계 관계자는 “인도 실험 비용은 선진국에 비해 많게는 절반 가까이 저렴하다”며 “글로벌 역량을 갖춘 유능한 화학자, 의사 인재풀이 넓은 것도 장점”이라고 말했다.

남정민 기자 peux@hankyung.com

관련뉴스