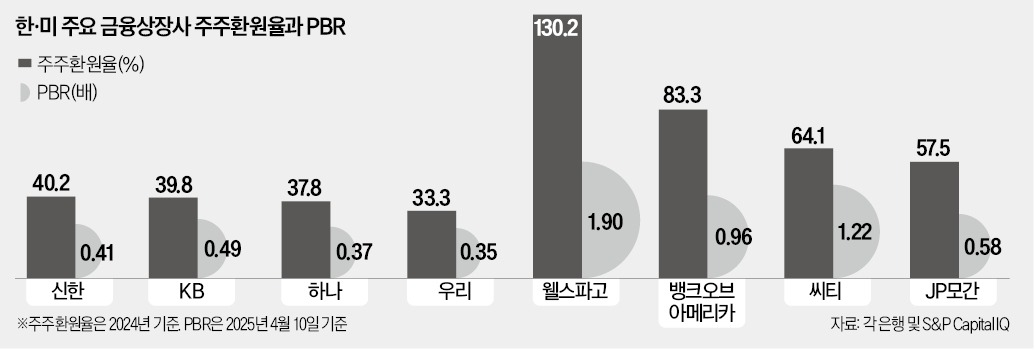

10일 금융권에 따르면 KB 신한 하나 우리 등 국내 4대 금융지주의 평균 주주환원율(작년 말 기준)은 37.8%로 나타났다. 주주환원율은 전체 순이익 중 배당, 자사주 소각·매입 등을 통해 주주에게 환원하는 비율을 뜻한다. 지난해부터 시행된 밸류업 프로그램으로 1년 새 4대 금융의 주주환원율은 2.5%포인트 상승했다.

신한금융이 40.2%로 국내 주요 금융그룹 중 비율이 가장 높았다. KB(39.8%) 하나(37.8%)가 그 뒤를 이었다. 지방 금융그룹 중에선 iM금융(옛 DGB금융)이 37.7%로 우리금융(33.3%)보다 앞섰다. 밸류업을 위해 각 금융지주가 발 벗고 나서며 전년 대비 각각 2~9%포인트 환원율이 뛰었다.

하지만 미국 주요 금융사와의 격차는 더 벌어진 것으로 파악됐다. 미국 주요 대형 은행이 3년 만에 최대치인 150조원에 달하는 대규모 주주환원에 나서면서다. 글로벌 금융정보업체 S&P캐피털IQ에 따르면 JP모간, 뱅크오브아메리카, 씨티, 웰스파고 등 4곳의 작년 평균 주주환원율은 83.8%에 달했다. 배당금 등을 대폭 늘린 웰스파고는 작년 주주환원율이 130.2%였다. 업계에선 “미국 주요 금융사가 호실적을 바탕으로 트럼프 정부의 규제 완화 기대에 대대적인 주주환원에 나선 것”이라며 “국내 금융지주들이 2027년 50% 수준의 주주환원율 달성을 목표로 제시했지만, 해외 투자자의 눈높이를 맞추기엔 역부족인 상황”이라고 평가했다.

일각에선 보여주기식 단기 처방으론 진정한 밸류업을 이뤄낼 수 없다는 비판도 한다. 금융권 관계자는 “국내 기업들이 저평가받는 핵심 이유는 낮은 주가순자산비율(PBR), 단발성에 그치는 주주환원책 때문”이라며 “단기 이벤트로는 지속 가능한 밸류업을 이뤄내기 어렵다”고 지적했다.

박재원 기자 wonderful@hankyung.com

관련뉴스