한국의 잠재성장률은 14년 연속 하락하고 있다. 2010년 3.75%에서 2011년 3.76%로 미미하게 반등한 뒤 줄곧 내리막길을 걷고 있다. 내년에는 1.88%로 내려앉을 것으로 경제협력개발기구(OECD)는 추산했다. 국내총생산(GDP) 규모가 커지면서 잠재성장률이 하락하는 것은 일반적이다. 하지만 우리보다 경제 규모가 큰 미국, 영국 등 선진국도 잠재성장률 반등에 잇따라 성공하고 있다는 점에서 생산성을 끌어올릴 구조개혁이 시급하다는 지적이 나온다. 한 경제전문가는 “이재명 정부가 잠재성장률 3% 달성을 국정 비전의 하나로 제시했지만, 2%대만 회복해도 대단한 성과”라며 “이를 위해선 노동·교육 등 구조개혁과 함께 과감한 규제 혁파가 반드시 필요하다”고 말했다.

OECD도 이런 점을 감안해 2년마다 내놓는 ‘한국경제보고서’를 통해 20년 넘게 구조개혁 필요성을 강조했다. 작년 보고서에선 출생률 제고를 위한 출산·육아 정책을, 2022년엔 노동시장 이중구조로 인한 대기업과 중소기업 간 생산성 격차를 지적하는 내용을 집중적으로 다뤘다. 하지만 제대로 된 구조개혁이 이뤄진 사례는 찾아보기 힘들다. 이재명 정부는 인공지능(AI) 전환을 통한 생산성 향상으로 잠재성장률을 끌어올린다는 구상이지만, 이렇다 할 구조개혁 정책을 내놓고 있지 않다.

OECD에 따르면 미국의 잠재성장률은 글로벌 금융위기 직후인 2010년 1.31%까지 떨어졌다. 하지만 이후 뚜렷한 반등 흐름이 나타나고 있다. 2015년 2.19%로 2007년(2.14%) 후 8년 만에 2%대를 회복했고, 올해까지 2%대 잠재성장률을 유지하는 것으로 추정됐다. 기술 혁신으로 생산성 향상을 이뤄낸 사례다.

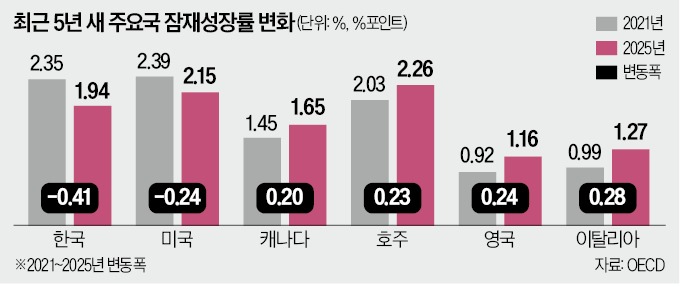

2021년 잠재성장률이 0.92%까지 떨어진 영국은 올해 1.16%로 반등을 이뤄냈다. 같은 기간 호주는 2.03%에서 2.26%로, 캐나다는 1.45%에서 1.65%로, 이탈리아는 0.99%에서 1.27%로 잠재성장률이 상승했다.

한은에 따르면 잠재성장률 반등에 성공한 선진국과 한국의 가장 큰 차이는 생산가능인구다. 저출생 우려는 대부분 선진국에서 나오지만, 외국인 근로자 취업 비율에서 큰 차이가 난다는 설명이다. 한은이 국제노동기구(ILO) 자료를 분석한 결과 2020년 기준 총취업자 중 외국 인력 비중은 호주가 31.2%, 영국이 16.4%로 한국(5.2%)의 3~6배에 달했다.

이은경 한은 차장은 “기업투자환경 개선과 혁신기업 육성, 출생률 제고와 외국 인력 활용을 위한 과감한 구조개혁이 필요하다”고 강조했다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스