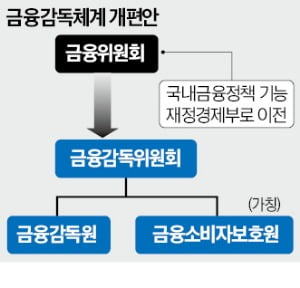

정부와 더불어민주당은 7일 고위당정협의에서 금융감독체계 개편 관련 내용이 담긴 정부 조직개편안을 확정했다. 개편의 핵심은 금융위원회의 국내 금융정책 부문을 기획재정부에서 예산 기능을 떼어낸 재정경제부로 이관하고, 금융회사 감독 업무를 담당할 금융감독위원회를 신설하는 것이다. 이에 따라 2008년 출범한 금융위원회 체제는 17년 만에 막을 내리게 됐다. 금융감독원 산하 금융소비자보호처는 분리돼 금융소비자보호원이라는 별도 조직이 된다.

당정이 이런 방향의 개편을 추진하는 것은 금융위가 금융 정책 및 감독 권한을 모두 가지고 있다 보니 독립적 시장 감독이 어렵다는 판단에서다. 정책을 담당하는 조직과 감독을 담당하는 조직을 분리해 서로 견제할 수 있도록 하자는 의견이다. 금소원 분리는 현재 금감원이 금융사 건전성 감독에만 집중하다 보니 금융소비자 보호에 소홀하다는 문제의식에서 시작됐다.

금융업계에서는 “감독기구의 수가 늘어나는 건 득보다 실이 크다”는 목소리가 나온다. 과거 금감위 시절 발생한 문제가 고스란히 되풀이될 것이라는 이유에서다. 특히 금융 관련 조직이 쪼개져 있으면 위기에 대처하는 능력이 약해질 우려가 있다는 지적이 많다. 게다가 당시엔 금감위원장이 금감원장을 겸임했는데, 이번엔 두 조직 수장을 별도로 두는 쪽으로 가닥이 잡혔다. 이뿐만 아니라 과거 금감위 체제에는 없던 금소원까지 더해졌다.

감사원은 ‘2002년 카드 사태’에 대한 특별감사를 한 뒤 “재정경제부, 금융감독위원회, 금융감독원, 규제개혁위원회 등 네 개 기관이 빚어낸 총체적 실패작”이라며 “금융 부실 발생 시 관계기관 간 협조 미흡으로 신속한 대응이 곤란해 감독체계 일원화가 필요하다”고 지적하기도 했다.

일각에선 이재명 정부가 추진 중인 주요 금융 분야 국정과제가 지연될 것이라는 우려도 제기된다. 금융당국이 조직개편 및 관련법 개정에 힘을 쏟다가 배드뱅크 설립, 코스피지수 5000 달성 등 정책에 집중하지 못할 수 있다는 의미다.

금융위는 정부조직법 개정에 앞서 스스로 조직 해체를 위한 법안 수정 작업에 진땀을 빼고 있다. 최종 개편까지 넘어야 할 산도 적지 않다. 정부조직법 외에 금융위원회 설치법·은행법 등 다수 법률을 함께 개정해야 하기 때문이다. 일각에선 야당의 반발 속에 개정 작업이 속도를 내지 못하면 법 개정에만 1년 이상 걸릴 수 있다는 얘기도 나온다.

박재원 기자 wonderful@hankyung.com

관련뉴스