글로벌 석유·가스 기업들이 수익성 악화를 견디지 못하고 대규모 구조조정 등 비용 감축에 나서고 있다. 중국의 경기 둔화와 유럽 경기 침체 우려 속에서 석유 수요 증가세가 기대에 미치지 못하고 있어서다.

원자재가격·관세 부담 등 생산 비용 급등도 악재로 작용하고 있다. 올들어 국제 유가는 약 12% 하락했고, 내년에는 배럴당 60달러 밑으로 내려앉아 이들 기업의 손익분기점에 못미칠 것이란 우려도 나온다.

12일 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 세계 최대 석유 및 가스 회사들이 일자리 감축과 투자 축소를 하고 있다.

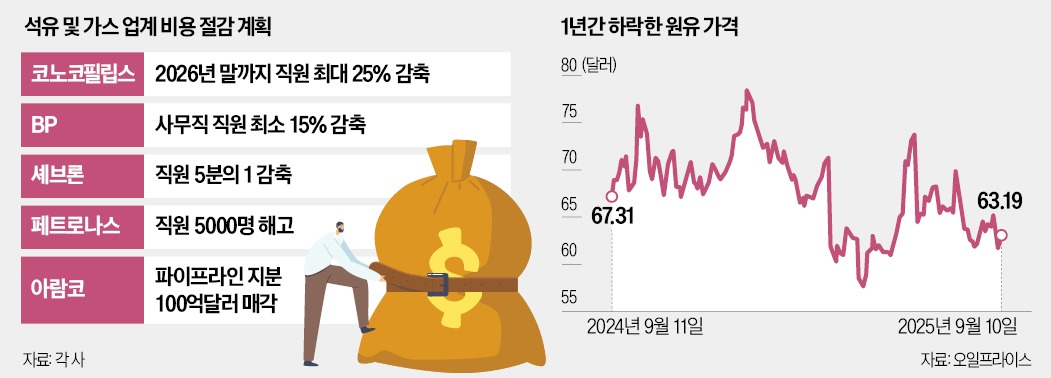

미국 3위 석유·가스 생산업체 코노코필립스가 대표적이다. 이 회사는 비용 절감 일환으로 내년 말까지 직원의 최대 4분의 1을 감축하겠다고 발표했다. 정규직과 계약직을 포함해 2600~3250명을 감원할 계획이다. 라이언 랜스 코노코필립스 최고경영자(CEO)는 “인플레이션이 다가오고 있고, 관세가 영향을 미쳐 세계 경제가 둔화해 원유 수요가 감소할 것”이라고 말했다.

영국 석유 기업 BP도 지난달 4만명의 사무직 직원을 최소 15%까지 감축하겠다고 밝혔다. 앞서 미국 셰브론은 지난 2월부터 직원 8000명을 줄이고 있다. 미국 에너지 기업 할리버튼도 최근 몇 주간 직원을 감원하는 중이다.

원유 가격 하락과 생산 비용 상승으로 수익에 타격을 입자 기업들이 인력 감축을 택했다는 분석이 나온다. 국제 유가는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 후 배럴당 130달러대까지 치솟았다가 올해 들어 절반 가까이 떨어졌다. 최근 유가는 서부텍사스원유(WTI) 기준 배럴당 약 63달러를 맴돌고 있다.

생산 관련 투자를 줄이는 기업들도 잇따르고 있다. 우드맥킨지에 따르면 올해 전 세계 석유 및 가스 생산에 대한 자본 지출은 4.3% 감소해 3419억달러에 그칠 전망이다. 2020년 이후 연간 투자가 처음 감소했다.

특히 미국 업체들이 어려움을 겪고 있다. 로이터통신이 22개 미국 생산 업체의 2분기 실적을 분석한 결과 이들 기업은 총 20억달러의 자본 지출을 줄일 계획이다. 원유 생산 선행지표인 미국 원유 시추기 수는 414개로 연초보다 69개 줄었다.

이달 OPEC+는 10월부터 하루 13만7000배럴의 원유 공급을 재개하는 데 합의했다. 당초 사우디아라비아를 비롯해 러시아, 이라크 등 8개국은 하루당 165만배럴 규모의 자발적 감산을 2026년 말까지 1년 연장하기로 했다. 하지만 이번 합의로 감산 해제가 예정보다 앞당겨졌다.

앞서 사우디아라비아 주도로 추가 시행된 약 220만배럴의 감산은 사실상 대부분 해제된 상태다. 올 4월 점진적 해제를 시작으로 5월부터 본격 증산이 이뤄졌다. 지난달에는 하루 54만8000배럴을 증산하면서 약 220만배럴이 시장에 풀렸다.

시장에선 공급 과잉 우려에도 OPEC+가 가격 안정보다 시장 점유율 확보를 우선한 것으로 해석한다. 블룸버그통신은 “판매량이 더 증가하면 가격 하락으로 인한 수익 감소를 상쇄할 수 있다고 기대하는 것으로 보인다”고 짚었다. 다만 실제 생산량은 이번 발표보다 적을 수 있다는 관측도 제기된다. 국가별로 여유 생산 능력이 달라서다. 추가생산이 어려운 국가는 할당량 증가로 인한 이익을 얻지 못하는 데다 가격 하락이라는 이중고를 겪을 수 있다.

주요 은행들은 공급 과잉으로 국제 유가가 폭락할 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 골드만삭스는 내년 브렌트유 가격이 배럴당 50달러 초반까지 내려갈 수 있다고 경고했다. 현재 브렌트유는 배럴당 60달러 중후반대에 거래되고 있다.

WTI의 경우 월스트리트저널(WSJ)이 주요 투자은행을 조사한 결과 내년 1분기 배럴당 59달러를 기록할 것으로 집계됐다. 이는 석유 기업들의 손익분기점에도 못 미치는 수준이다. 댈러스 연방준비은행에 따르면 셰일 오일 시추 업체들이 이익을 내기 위해서는 유가가 최소 배럴당 65달러 이상이 돼야 한다.

수익 악화에 대응해 석유 회사들은 아웃소싱과 신기술을 적극 도입하고 있다. 행정·회계·엔지니어링 업무를 인도 등으로 외주화하거나 인공지능(AI)을 활용해 더 적은 비용으로 성과를 내려는 식이다. 에너지 데이터업체 엔버러스는 “AI가 어려운 시장에 새로운 방안을 제시하고 있다”며 “앞으로 더 많은 변화가 있을 것”이라고 말했다.

한명현 기자 wise@hankyung.com

관련뉴스