한국경제·보스턴컨설팅그룹 공동 기획

IBM은 1984년 연간 영업이익이 처음으로 100억달러를 돌파했다. 1911년 설립 후 73년 만이다. 매출은 세계 정보기술(IT) 산업 매출의 70%를 차지했다. 전자계산기와 플로피디스크, 바코드 시스템 등을 세계 최초로 내놓으며 승승장구한 덕이다. 특히 사무용으로 쓰이는 대형 컴퓨터 역할이 컸다. 회사 전체 이익의 60%를 차지했다.

이후 IBM은 계속 대형 컴퓨터에 집착했다. 1980년대 후반부터 시장이 개인용 컴퓨터(PC) 중심으로 재편돼도 아랑곳하지 않았다. 이익률이 높은 대형 컴퓨터 사업 등을 통해 연간 80억달러 안팎은 벌 수 있어서다. 그러는 사이 직원 수가 40만명으로 늘었고 조직은 점차 관료화됐다. 게다가 히타치와 후지쓰 등 일본 업체들이 IBM 제품보다 40%가량 싼 PC를 보급하기 시작했다. 1980년대 30%가 넘던 IBM의 PC 점유율은 1992년 10%로 곤두박질쳤다. 급기야 1992년엔 82억달러의 영업손실을 냈다. 세계 1위 IT기업으로 도약한 1980년 이후 30여년간 유일한 적자였다. 수십년간 맹위를 떨치던 IBM이 갑자기 허우적대기 시작한 순간이었다.

○20년에 걸쳐 부활

설상가상으로 이른바 ‘윈텔동맹’도 IBM을 궁지로 몰아넣었다. 1990년대 초반부터 인텔과 마이크로소프트(MS)가 PC 기술의 혁신을4 주도하면서 IBM은 조연급으로 전락했다. 이때부터 IBM의 자랑이었던 인력 전문성이 사라지고 고객 불만만 늘어갔다. 직원 1인당 생산성도 일본 업체들의 절반 수준으로 떨어졌다. IBM은 경영학 교과서에서 경영 실패 사례로 소개되기 시작했다. 전문가들도 “IBM이 다시는 컴퓨터 산업에서 주역이 될 수 없을 것”이라고 입을 모았다.

이때 구원투수로 등장한 이가 루이 거스트너 전 IBM 회장이었다. 아메리칸 익스프레스와 나비스코를 거쳐 1993년 IBM을 대수술하는 중책을 맡았다. 거스트너 전 회장은 비대해진 조직에 메스를 댔다. 1993년 30만명 선이던 직원 수를 1년여 만에 21만명 수준으로 줄였다. 1980년대까지 통용되던 ‘IBM 사전에 해고는 없다’는 철칙을 무너뜨렸다. 그는 불필요한 부동산도 처분하며 매년 50억달러의 비용을 줄여나갔다.

새로운 도전도 감행했다. 하드웨어 부문에 종속돼 있던 소프트웨어 분야를 독립 사업부로 승격시켰다. 서로 다른 운영체제(OS)의 PC를 이어주는 ‘미들웨어’ 사업에 집중했다. 당시 거스트너 CEO는 “앞으로 독립형 컴퓨터보다 네트워크로 연결된 컴퓨터가 지배하는 세상이 될 것”이라며 데이터베이스와 시스템 관리 분야를 키웠다.

○15년간 100여개 기업 인수

2003년 거스트너로부터 바통을 넘겨받은 이는 샘 팔미사노 전 회장. 취임하자마자 하드웨어 기업에서 소프트웨어 기업으로 탈바꿈하는 작업을 추진했다.

2003년 거스트너로부터 바통을 넘겨받은 이는 샘 팔미사노 전 회장. 취임하자마자 하드웨어 기업에서 소프트웨어 기업으로 탈바꿈하는 작업을 추진했다.그는 영업사원 출신 답게 사고파는 데 능했다. 매각 1순위는 PC사업이었다. 한때 IBM을 이끌던 핵심 사업이었지만 2002년엔 0%대 이익률을 기록하는 천덕꾸러기로 전락했다. 연 4%대 성장세를 보이던 세계 기업용 PC 시장 평균에도 미치지 못하는 수준이었다.

골칫덩어리를 처리하는 데 오랜 시간이 걸리지 않았다. 2004년 매각 작업에 착수해 2005년 18억달러를 받고 중국 레노버에 매각했다. 이어 2007년에 디지털 프린터 사업은 일본 사무기기 업체인 리코에 팔았다.

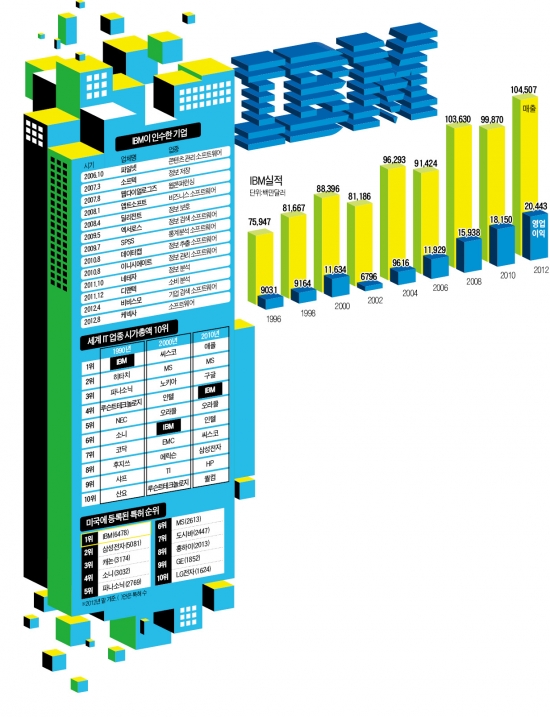

동시에 소프트웨어 업체 인수에 적극 나섰다. 2002년 컨설팅 업체 PwC의 비즈니스 컨설팅 부문을 사들였다. 인수 가격은 2000년에 HP가 제시한 가격의 25% 수준인 40억달러였다. 2004년엔 비즈니스 아웃소싱 업체인 다크쉬를 1억7000만달러를 주고 인수하는 등 15년간 100여개 기업을 사들였다. 하나같이 소프트웨어 전문 업체였다. 공격적인 인수합병(M&A)을 통해 IBM은 전체 소프트웨어 시장에서 9% 점유율로 MS에 이어 2위를 달리고 있다. 103개 소프트웨어 부문 중 60개에서 세계 1위에 올라 있다.

실적도 좋아졌다. IBM은 2008년 처음 매출 1000억달러를 넘어선 뒤 2011년부터 안정적으로 1000억달러대 매출을 기록하고 있다. 영업이익도 2011년 이후 200억달러를 돌파하며 최고 전성기를 구가하고 있다. 위기였던 1990년 초반에 비해 매출은 3배가 됐고 영업이익은 4배 이상으로 늘었다.그래도 IBM은 “여전히 배가 고프다”며 “앞으로 5년간 200억달러를 M&A에 투입할 예정”이라고 발표했다.

○핵심 사업에 집중한 게 주효

2011년까지 IBM을 이끈 팔미사노 전 회장은 ‘잘하는 것’보다 ‘중요한 것’을 우선시했다. “우리가 잘한다고 하더라도 중요하지 않은 것은 하지 말고 중요한 것은 우리가 역량이 부족하더라로도 어떤 식으로든 해야 한다”는 게 그의 경영 철학이었다. IBM이 그럭저럭 할 수 있었던 PC사업을 매각한 것도 같은 맥락이었다.

그는 동시에 “시장이 변할 때마다 달라지는 휘발성 전략보다는 변하지 않는 핵심가치를 찾자”고 주문했다. 조직원들과 끊임없이 소통하면서 찾은 핵심 가치는 세 가지였다. 모든 고객의 성공에 기여해야 한다는 게 첫째 가치였다. 회사와 세계를 위한 혁신이 둘째였으며 모든 관계에서 책임감과 신뢰를 최고로 여기는 게 마지막 핵심가치였다. 팔미사노 전 회장은 “혁신적이고 프리미엄을 구축할 수 있는 영역으로 한발 더 나아갈 수 있다면 과감한 조정도 망설이지 말아야 한다”고 강조했다.

이경진 BCG 파트너/정인설 기자 surisuri@hankyung.com

▶ [S&F 경영학] '우리가 왜 존재하는가' 당신 회사는 답할 수 있나

[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]

ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다> �

관련뉴스