경찰관 투입 없이 심야 치안을 강화하기 위해 개발한 자율방범 주행 로봇 ‘골리’에 사람이 따라다녀야 하는 상황은 낡은 규제가 신산업 창출과 혁신을 가로막는 대표적 사례다. 자율주행이라는 신기술을 통해 지역사회의 치안을 획기적으로 개선할 수 있음에도 기존 법규가 취약계층 안전의 발목을 잡고 있다.

전기차는 ESS 규제에 발목

골리와 같은 규제 상황은 모빌리티 산업 전반에서 벌어지고 있다. 에너지저장장치(ESS) 규제 때문에 전기차 충전 인프라 확산 속도가 더딘 게 단적인 예다. 최근 전기차 판매가 급증하면서 급속충전 수요가 빠르게 늘고 있다. 이 때문에 전기를 끌어오기 위한 수전 공사도 많아지고 있는데, 공사 비용과 시간 때문에 충전소 확대가 어렵다는 게 업계의 하소연이다.미국이나 일본은 거대한 보조 배터리 역할을 하는 ESS와 전기차 충전기를 붙여 이를 해결하고 있다. 전기 저장 기능이 있는 ESS에서 충전기로 전력을 보내면 불필요한 공사를 하지 않아도 된다. 전기료가 비싼 미국 캘리포니아의 경우 저렴한 심야시간에 전력을 ESS에 저장했다가 낮에 전기차 충전기로 보내는 방식으로 빠르게 충전 인프라를 확대하고 있다. 테슬라도 ESS를 통해 ‘슈퍼 차저(충전기)’ 등 자사 충전 생태계를 확대하고 수익까지 얻는다.

하지만 국내에서 ESS를 통한 전력 공급은 불법이다. 전기사업법에서 한국전력을 거치지 않고 ESS에 저장된 전기를 유료로 공급할 수 없도록 하고 있기 때문이다. ESS 화재를 우려한 안전 규제도 있다. 하지만 규제 샌드박스를 통해 ESS와 전기차 충전기 연결을 허용한 제주도에선 아직까지 안전사고가 없었다는 게 충전업계의 지적이다.

업계 관계자는 “ESS 규제 때문에 충전사업을 하고 싶어 하는 기업들이 진입하지 못하고 있다”며 “기업 진입→충전 인프라 확대→전기차 판매 증가→친환경 산업 경쟁력 강화 선순환을 규제가 막고 있는 셈”이라고 말했다.

“기득권 단체와의 갈등도 조정해야”

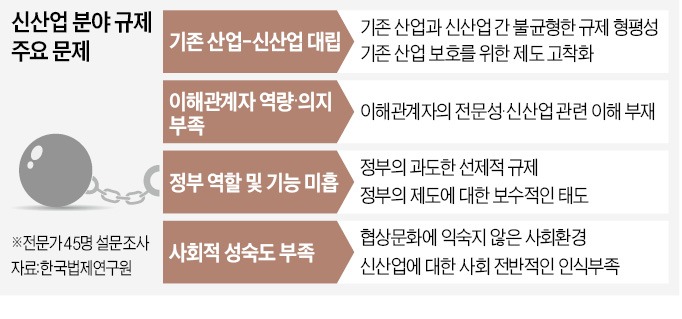

전문가들은 신산업 육성을 위해서는 처벌 중심의 낡은 규제를 바꿔야 한다고 지적한다. 길홍근 한국규제학회 부회장(전 경제인문사회연구회 사무총장)은 “지난달 무인조종으로 사람을 태우고 운행하는 드론 택시 사업에 나선 한 외국계 도심항공모빌리티(UAM) 기업 최고경영자(CEO)를 만난 적이 있다”며 “그에게 드론이 만약 추락해 인명사고가 나면 어떻게 하느냐고 물어보니 ‘좋은 보험에 가입해서 괜찮다’고 하더라”고 전했다. 길 부회장은 “미국에서 우버가 인명사고를 냈다고 해서 형사처벌을 받았다는 뉴스는 나오지 않는다”며 “한국도 신산업 분야에서 사고가 나면 일단 처벌부터 하는 규제 시스템을 바꿔야 한다”고 말했다.신산업 규제 완화를 위해선 정부 역량이 강화돼야 한다는 지적도 있다. 한국법제연구원이 지난해 전문가 45명을 대상으로 설문조사한 결과 전문가들은 신산업 관련 규제 갈등을 해소하기 위한 정부의 역할과 기능이 미흡하다고 답했다. 전문가들은 정부의 △과도한 선제적 규제 △규제 갈등 자료·연구 부족 △부처 내 이해관계 상충 △제도에 대한 보수적인 태도 등을 문제 삼았다.

일종의 ‘지대(기득권)’를 누려온 전문가 단체가 존재할 경우 신산업 관련 규제를 푸는 문제는 더 복잡해진다. 법률 플랫폼을 운영하는 로앤컴퍼니는 대한변호사협회와, 의료정보 서비스를 다루는 강남언니는 대한의사협회와, 세무지원 플랫폼인 자비스앤빌런즈는 한국세무사회와 갈등을 빚고 있다.

이경전 경희대 경영대 교수는 “새로운 서비스로 많은 국민이 보편적으로 수혜를 받더라도 특정 이익집단이 반발할 경우 이들 단체의 ‘표’를 고려해 정치 영역에서 규제를 만들어내는 측면이 있다”며 “새 정부가 규제 완화에 대한 강력한 의지를 담은 헌장 수준의 메시지를 내고 여러 이익집단을 설득해야 할 것”이라고 했다.

박한신/고은이 기자 phs@hankyung.com

관련뉴스