※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.

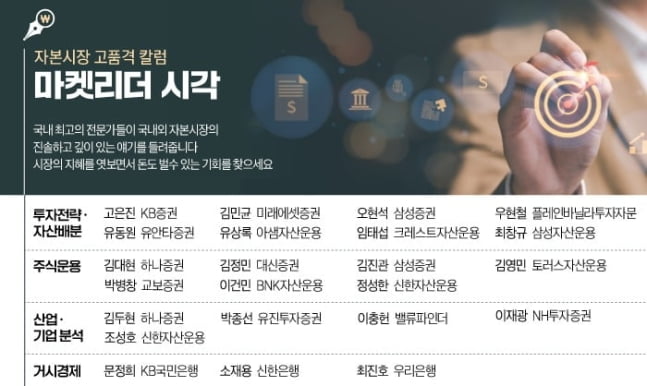

최진호 우리은행 투자상품전략부 이코노미스트

기준금리 인하에 나서고 있는 유럽의 국가들

올해 초 연준의 기준금리 인하 기대감은 5~6회에 달했지만, 미국의 견조한 고용지표를 바탕으로 올해 예상 경제 성장률이 상향조정되면서 연내 기준금리 인하 기대감은 1~2회까지 축소되었다. 5월 FOMC에서 파월 의장은 다소 비둘기적인 메시지로 금융 시장을 안심시켰고, 이에 따라 다시 기준금리가 인상을 향해 갈 것이라는 공포는 줄어들었다. 하지만 연준 위원들의 목소리가 한결같이 기준금리 인하 개시 시기만을 점치고 있는 중인지에 대해서는 여전히 확인해야 할 것들이 많은 것 같다.반면 유럽에서는 기준금리 인하에 나서는 국가들이 늘고 있다. 스위스와 스웨덴이 기준금리 인하를 이미 단행했고, 영국도 기준금리 인하에 투표하는 소수의견이 등장하기 시작했다. 특히 ECB는 6월 통화정책 회의에서 기준금리 인하를 예고한 상황이다. 7월 통화정책회의에서 추가적인 기준금리 인하 가능성에 대해서는 조심스럽게 접근하겠다는 스탠스를 보이고 있으나, 이처럼 유럽에서 기준금리 인하를 향한 첫걸음을 내딛는 중앙은행들이 나타나고있다는 점은 고무적으로 평가할만하다.

미국과 유럽의 통화정책이 서로 교차되는 상황은 각자의 인플레이션 상황에서 기인한다. 유럽의 근원 인플레이션은 최근 미국보다 더 빠르게 낮아지는 상황이고, 근원 인플레이션이 국가 경제의 수요 압력을 대변하는 지표라는 점에서 유럽 경제의 (미국 대비 상대적) 열위를 대변하는 부분이다. 작년 하반기 이후 올해의 미국 경제성장률 전망치는 상향 조정되었지만 유럽의 경제성장률은 하향 조정세를 면하지 못하고 있다는 점이, 연준과 ECB의 통화정책의 방향성을 가르는 근원(根源)이자 글로벌 금융시장의 변동성 요인인 셈이다.

미국 경제가 나홀로 괜찮은 이유는 구조적 체질 변화가 누적되었기 때문

그런데 주목할 만한 점은 오늘날 미국 경제가 유럽 대비 견조하다는 점이 어제 오늘 나타난 현상은 아니라는 점이다. 데이터 시계를 과거로 되돌려보면 2008년 서브프라임 금융위기 이후 미국과 유로존의 경제성장률 격차는 미국 우위로 벌어지기 시작했는데, 2010년부터 2019년까지 평균 경제 성장률은 미국이 2.4%, 유로존이 1.5%로서 약 0.9%p 미국이 더 높은 것으로 나타났다.이에 대해 한국은행에서는 최근의 연구보고서(BOK 이슈노트 2024-04호, “미국과 유럽의 성장세 차별화 배경 및 시사점”)에서 성장 회계를 통해 미국과 유로존의 성장성 차이의 기여도 분해를 실시했다. 그 결과를 보면 미국과 유로존의 성장성 차이(0.9%p)는 생산성(0.5%p)과 노동투입(0.4%p) 요인으로 대부분이 설명되었고, 상대적으로 자본투입(0.0% p)의 기여도는 미미한 것으로 분석되었다. 특히 노동투입(0.4%p)에 대한 기여도를 추가적으로 분해한 결과를 살펴보면, 노동투입(0.4%p)은 생산가능인구(0.3%p)와 고용률(0.1%p)의 합으로 분해되는 것을 확인할 수 있다. 고용률의 기여도가 생산가능인구의 기여도보다 매우 낮다는 점에서 최근 미국의 고용시장이 매우 타이트한 현상은 미국 기업들의 노동 수요가 강하다는 것을 의미한다기보다는, 풍부한 생산가능인구를 바탕으로 노동의 공급이 워낙 잘 이루어지고 있다고 보는게 조금 더 정확한 해석일 수 있는 것이다.

일반적으로 생산가능인구(15세~64세)는 인구 구조적인 부분이기 때문에 단기간에는 그 흐름이 국가 내부적인 요인만으로는 큰 변화가 없다. 그럼에도 불구하고 2010년대 미국의 생산가능인구가 안정적으로 증가하면서 미국 경제의 생산성 향상에 기여할 수 있었던 데에는, 이민자 유입이 누적되면서 생산가능 연령대의 인구가 지속적으로 유입되었다는 점에 기반하고 있기 때문이다. 특히 미국으로 이민을 온 인력들이 생산하는 부가가치도 미국 경제성장의 구조적 성장률을 높이는데 기여를 하고 있는 것으로 나타났다. 연구 결과에 의하면 미국 사회에서 이민자가 차지하는 비중은 전체 인구의 10% 정도이지만, 발명가는 전체 인구의 16%를 차지하고 특허건수는 전체 특허의 23%를 차지하고 있으며, 특히 그들이 생산해내는 특허의 시장가치는 전체의 25%에 달하는 것으로 추정되고 있다.

종합해보면 오늘날 미국의 성장성이 유럽보다 우위에 있고, 주요 선진국들과 비교해서도 비교적 강하게 “나홀로 성장”이 가능할 수 있었던 배경에는, 단기적 성장 모멘텀이 아닌 2010년대 초반부터 걸쳐 진행되어온 경제의 구조적 변화가 뒷받침되고 있었기 때문이다.

따라서 한국의 구조적 저성장을 보완하기 위해 유연하고 포용적인 노동시장 조성과 고학력 이민자를 받아들일 수 있는 정책을 펼쳐야한다는 것이 해당 연구보고서의 결론이었지만, 정책 입안자가 아닌 평범한 투자자의 입장에서는 다음과 같은 점을 생각해 볼 수 있겠다.

상대적으로 강한 미국의 성장 전망은 원/달러 환율의 바닥을 높이는 요인

IMF의 경제성장률 전망치를 살펴보자. 4월 발표된 수정 경제전망보고서(WEO update)에서는 미국의 올해 성장률을 2.7%로, 유로존의 올해 성장률을 0.8%로 제시했다. 그리고 2025년에는 미국(1.9%)과 유로존(1.5%)의 성장 격차가 올해보다는 다소 줄어드는 방향으로 전망했지만, 2029년까지의 장기적인 예상 성장 경로를 살펴 보면 미국은 2%를 소폭 상회하는 수준을 예상한 반면, 유로존은 1.0~1.5%의 성장률에서 벗어나지 못하는 전망을 제시하고 있다.물론 앞으로 약 5~6년 후라는 장기 시계를 생각해보면, 경제를 뒤흔들 수 있는 어떤 이벤트가 발생할지 예단하기가 어렵다. 하지만 이러한 부분은 전망의 불확실성으로 남겨두더라도, 미국의 성장 우위가 구조적으로 지속된다는 점은 미국의 인플레이션과 금리가 유로존보다 높게 유지될 가능성을 시사한다. 글로벌 금융시장의 투자 자본이 높은 금리와 성장성을 좋아한다는 가장 기본적인 속성을 고려한다면, 미국의 통화인 달러에 대한 수요가 지속되면서 유로화 대비 달러의 상대적 강세가 유지될 가능성도 역시 고려해야 할 듯 싶다.

원/달러 환율의 장기 시계열을 뒤돌아 볼 때, 2008년 서브프라임 금융위기 이전 환율의 저점은 900원도 위협하는 시절이 있었다. 하지만 2010년대 원/달러 환율의 유의미한 저점은 1000~1100원대로 올라왔고, 코로나19 이후 2020년대의 환율 저점은 1,300원대에서 단단하게 바닥이 유지되고 있다. 상당수 많은 투자자들이 코로나19 이후 1,300원대 환율에 이미 익숙해졌지만, 더 익숙해져야 하는 기간이 아직 많이 남아있을지도 모르겠다.

※본 견해는 소속기관의 공식 견해가 아닌 개인의 의견입니다.

관련뉴스